[Publicado en: Revista de la Universidad de México, núm. 612, junio de 2002, pp. 42-48.]

Sísifo en el campo mexicano

(sobre el Segundo Coloquio Internacional "El desarrollo rural en México en el siglo XXI")

Javier Bañuelos Rentería, Isaac García Venegas

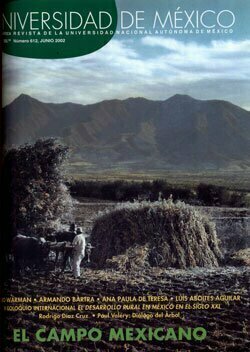

Desolación, ambigüedad y paradoja. Tal vez estas palabras definen con precisión las condiciones del campo mexicano. El siglo XXI lo encuentra inmerso en una tragedia de la que no saldrá fácilmente. No por falta de voluntad, extraordinariamente presente en el ámbito discursivo oficial, sino por las políticas y estrategias que imperan en el mundo y a las que, lejos de sustraerse, los responsables de la política económica nacional se pliegan dogmáticamente. Al menos esto se desprende del Segundo Coloquio Internacional "El desarrollo rural de México en el siglo XXI", organizado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y coordinado por el diputado federal Éric E. Villanueva Mukul.1 Los días 20, 21 y 22 de marzo del presente año se reunieron en el recinto de San Lázaro funcionaros federales y locales, diputados, académicos y campesinos representantes de organizaciones sociales, para intercambiar ideas, opiniones y propuestas en torno al agro mexicano.

Desolación, ambigüedad y paradoja. Tal vez estas palabras definen con precisión las condiciones del campo mexicano. El siglo XXI lo encuentra inmerso en una tragedia de la que no saldrá fácilmente. No por falta de voluntad, extraordinariamente presente en el ámbito discursivo oficial, sino por las políticas y estrategias que imperan en el mundo y a las que, lejos de sustraerse, los responsables de la política económica nacional se pliegan dogmáticamente. Al menos esto se desprende del Segundo Coloquio Internacional "El desarrollo rural de México en el siglo XXI", organizado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y coordinado por el diputado federal Éric E. Villanueva Mukul.1 Los días 20, 21 y 22 de marzo del presente año se reunieron en el recinto de San Lázaro funcionaros federales y locales, diputados, académicos y campesinos representantes de organizaciones sociales, para intercambiar ideas, opiniones y propuestas en torno al agro mexicano.

Mientras que por esos mismos días se llevaba a cabo una cumbre mundial en Monterrey, con el fin de discutir las nuevas condiciones de la política global y el financiamiento para el desarrollo, la otra cara de esa globalización mostraba los contornos de su rostro a través de las reflexiones que en este evento hicieron los participantes y asistentes. Acaso lo más llamativo de este Coloquio es que en los rasgos, el gesto, la forma de ese rostro global se asoma algo torvo y siniestro, algo que perturba y desalienta, una incontrovertible realidad que indica la poca importancia que el campo tiene hoy en día en nuestro país.

La desolación

Aun cuando las aglomeraciones urbanas, las noticias y los indicadores sugieran otra cosa a la percepción cotidiana, México es un país rural. Esta afirmación no proviene de un campesino enamorado de su tierra, sino del subsecretario de Desarrollo Rural del gobierno federal, Antonio Ruiz García, y da los datos que la corroboran: no obstante que el 75% de sus habitantes viven en zonas urbanas, el 92% del territorio todavía es rural y 97% de los centros de población, muchos de ellos con menos de 2 mil 500 habitantes, están asentados en ese amplio espectro del suelo mexicano. En otras palabras, México se caracteriza por ser un territorio en el que la concentración urbana es consecuencia directa del abandono del campo. La migración no sólo cruza las fronteras nacionales; también las locales, las de las "matrias", para utilizar la feliz expresión del historiador Luis González. El movimiento es uno aunque su desenlace tenga dos caras: las urbes crecen, el campo se dispersa en pequeños poblados.

Esta dinámica de concentración-dispersión no es exclusiva de la relación entre campo y ciudad; se reproduce, aunque con otros nombres, en el interior del ámbito rural mismo. Para empezar, únicamente 18 de las 49 millones de hectáreas arables que existen en nuestro país se cultivan (9% de la superficie nacional). De ellas, una tercera parte cuenta con riego, otra es de buen temporal y la tercera parte restante es francamente mala para la agricultura. En suma, 3% de la superficie total de hectáreas nacionales son rentables y cuentan con todo los recursos necesarios para ser explotadas de manera intensiva; 6% está en la incertidumbre. Lo cual da lugar a dos tipos de campo en México: uno de carácter empresarial, altamente dinámico e integrado al mercado; otro, formado por un "minifundismo empobrecedor” -como le llama el Dr. Jesús Moncada de la Fuente, director del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), organismo público descentralizado de la Sagarpa- en el que 60% del total de las unidades rurales de producción es menor a las cinco hectáreas y de ellas, la mitad tiene menos de dos hectáreas.

Por supuesto, el acceso a la tecnología en este mundo dividido es profundamente desigual. Ese “minifundismo empobrecedor", en caso de que logre producir algo más que lo necesario para el autoconsumo, no puede garantizar cosechas intensivas, almacenamiento, empaque, transporte ni comercialización. Tal situación no se debe a una incapacidad propia de los productores, sino al hecho de que están endeudados, los créditos no les llegan o no en cantidad suficiente, carecen de una eficaz defensa sanitaria para combatir enfermedades y plagas, y debido a malos manejos poscosecha tienen pérdidas altísimas (25% en todo el país). Todo lo contrario sucede del lado de la agricultura empresarial. Allí predomina el uso de insumos químicos adecuados y suficientes para que la producción no sea afectada, una alta productividad a bajos costos, cultivos adecuados a la calidad de la tierra, comunicaciones y transportes eficientes, estrategias de empaque y selección. Los impactos de estos dos tipos de explotación de los recursos agrícolas son también diferentes. Sólo de un lado aumentan las tierras de cultivo ociosas, se agota vertiginosamente la fertilidad del suelo, existe erosión y desertificación, deforestación dramática -600 mil hectáreas anuales-, contaminación de aguas y desperdicio de 30% del agua de riego por mal uso e infraestructura hidrológica avejentada y deteriorada.

Se entiende, entonces, que la dispersión de la población rural tenga lugar precisamente en esas 12 millones de hectáreas de temporal irregular (de hecho, en las últimas dos décadas han aparecido alrededor de 20 mil localidades de jornaleros agrícolas con menos de 200 habitantes), y que la concentración de tierras en unas cuantas manos tenga lugar en aquel 3% privilegiado. También se entiende que las condiciones de vida sean desiguales. Por ejemplo, que la escolaridad promedio en el campo sea de 3.1 años, un porcentaje mucho menor que el de por si ínfimo existente en las ciudades: 7.1 años. Situación similar es la que se padece en diversos aspectos, como salud y alimentación. Los índices de desnutrición son los más elevados allí, y la falta de servicios como agua potable o drenaje vuelven más vulnerable a la población que en cualquier otro lado. En su intervención, Francisco Piedra Gilayall comenta: "Según los últimos reportes sobre la población en pobreza extrema señalan que el 60% se ubica en las áreas rurales y que equivalen a una población aproximada no menor a los 12 millones de personas". Pobreza extrema, con todo lo que ella implica.

La ambigüedad

¿Cómo explicar esto en un país en el que su revolución no sólo tuvo como una de sus principales causas el problema agrario sino que había hecho de lo agrario una bandera casi sagrada? La respuesta no por sencilla deja de ser cruel: desde mediados de la década de los sesenta del siglo XX el campo dejó de ser un pilar esencial en el desarrollo nacional. En efecto, justo cuando el milagro mexicano entregaba saldos rojos a cambio de sus sortilegios, el campo mexicano se vio desfavorecido frente a otros sectores de la economía, como la industria y el turismo. No obstante, y pese a lo que se diga hoy día sobre la dañina intervención del Estado en asuntos económicos, es la forma "neoliberal" de insertarse en la economía de mercado lo que profundiza su crisis estructural. La apertura comercial unilateral y abrupta a partir de la década de los ochenta del siglo pasado es la responsable de la situación desoladora del agro. Los resultados de la aplicación irrestricta del dogma neoliberal dejan mucho qué desear y no son, en modo alguno, mejores que los obtenidos cuando el keynesianismo dominaba en el mundo.

A partir de 1982 el Estado mexicano retiró su apoyo a la agricultura en aspectos tan delicados como la inversión en infraestructura técnica; castigó los precios de los productos básicos, generando desabasto y un auge extraordinario de los intermediarios que compraban barato y vendían caro. De este modo, auspició la transferencia de recursos y personas a otros sectores. Además, descuidó la calidad del agua y del aire; incluso de la educación técnica. La comercialización de los productores ajenos a los intereses de las trasnacionales fue radicalmente afectada con la desaparición de empresas como Tabamex, Inmecafe, Comexal... Sin apoyo se quedaron un número importante de productores que por medio siglo habían vivido con protección, subsidios y ayuda en la comercialización y la regulación de los bienes agrícolas.

Aunque los especialistas no lo digan, pareciera que una de las características más conspicuas del dogma neoliberal es su ambigüedad. Como toda buena doctrina, sólo los fieles la aplican al pie de la letra, pero no las jerarquías. Con el golpe de Estado en Chile en 1973 quedó claro de dónde recibirían el impulso primordial las ideas neoliberales. Antes que Reagan en Estados Unidos o Thatcher en Inglaterra, fue Pinochet el primero en aplicarlas fielmente. Con la apertura comercial mexicana sucede lo mismo. La supresión de las políticas de fomento económico sectorial llevadas a cabo en México siguen exactamente el camino contrario al que transitan los países industrializados. En los últimos cuatro años Estados Unidos incrementó su apoyo al campo en más de 20 millones de dólares y la Unión Europea en cerca de 40 millones; México, por el contrario, redujo su apoyo en 95.7% considerando la inversión fija que se hacía a principios de la década de los ochenta. Igual pasa con la industria manufacturera: la inversión es apenas una veinteava parte de lo que fue a principios de aquella década.

Ante esto, el deterioro del agro y su desigual desarrollo se antojan no nada más inevitables, sino imparables. Las cifras son contundentes: en el año 2000 el valor per cápita del PIB agropecuario y forestal fue 13.7% menor que el de 1981; medido en kilogramos, descendió 28.6% en los ocho principales granos, en carnes rojas cayó un 32% y en producción maderera fue 28% menor que en 1981. En cambio, la importación de alimentos pasó de mil 790 millones de dólares en 1982 a más de 10 mil 500 millones de dólares nueve años después. Las consecuencias para los agricultores son también evidentes: los productores de maíz perdieron el 53% de su poder de compra; los de trigo el 46.9%, y los de soya 59 por ciento.

Que este modo tan devastador de sumarse al mercado internacional no es el adecuado lo demuestra el caso chino. En aquel país la liberalización gradual y selectiva de su actividad económica se refleja en un crecimiento del PIB por persona, entre 1971 y 2001, de 496%; es decir, una tasa anual de 8.1%, cifra que contrasta fuertemente con el escaso 0.37% anual mexicano entre 1983 y 2001, pese a su larga transición democrática, inexistente en la China comunista. Las exportaciones chinas crecieron 22%, mientras que las mexicanas, con todo y TLC, 16 por ciento.

Por ello, siguiendo a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, José Luis Calva afirma que la liberalización del comercio es una ficción porque la apertura comercial se define en función de los intereses de los países desarrollados y de los generadores de tecnología, y porque, además, son los países ricos los que menos cumplen con los compromisos de la liberalización que ellos mismos establecen. La ambigüedad consiste en soñar con la creación de una globalidad que reduzca las asimetrías, pero en realidad vivir en una que las acentúa; imponer un dogma cuando los países que "han tenido éxito no le han hecho caso a este dogma, no han aplicado estrategias de corte neoliberal, sino al contrario, estrategias de mercado administrado [...] Los países ricos pregonan al mundo entero el Libre Comercio, la rectoría de los mercados, pero ellos aplican estrategias de mercado administrado. Por una parte con fuertes cocientes de protección comercial, y por otra parte, con fuertes políticas de fomento industrial agropecuario, regulación financiera, etc.” Entonces, concluye Calva, "lo que realmente ocurre en el mundo entero no es un proceso de convergencia en niveles de bienestar dentro de una aldea global, sino […] una profundización de las desigualdades entre países ricos y pobres, y entre estratos sociales a nivel de cada país," Es decir, la concentración y dispersión, sólo que con otros nombres.

La paradoja

El gobierno de Vicente Fax se halla ante el reto de resolver un problema de larga incubación en el campo mexicano. O por lo menos intentarlo. Para el nuevo gobierno la solución no se basa únicamente en la inversión, sino en el cómo y dónde invertir. Con este fin, propone una estrategia para el desarrollo rural a la que denomina el "modelo de los cuatro ejes". Según Antonio Ruiz García, el primer eje consiste en volver empresarios a los productores, sobre todo a los pequeños (3 millones 200 mil unidades de producción que son de carácter familiar, pequeñas, no intensivas en capital pero sí en mano de obra propia). De aquí que el concepto de "empresarialidad" sea fundamental para esta estrategia. Dice Ruiz García: por este concepto entendemos "la posibilidad de que el individuo o una organización de individuos, tomando decisiones por sí mismo e integrando los recursos materiales con los que cuenta [tierra, conocimientos, economía], los pone en juego, los integra, le mete un sistema de administración y al final genera riqueza". Porque de eso se trata desde la perspectiva gubernamental: generar riqueza, una que ante todo sea "no subordinada", sin patrones.

El segundo eje es el de la organización de los productores para combatir la desestructuración del campo mexicano. Pero no se trata de "la colectivización en la producción sino la cooperativización de las necesidades". El objetivo es dinamizar y diversificar la producción para abaratar los insumos, agilizar los créditos, bajar los costos en la transformación de productos, y satisfacer los mercados locales, regionales comunitarios y mundiales. Este eje considera también el desarrollo con el capital físico, es decir, aquello que se relaciona con los recursos naturales, la infraestructura de comunicación y la "conectividad". Según el nuevo gobierno, la degradación de los recursos naturales tiene que ver con "la debilidad de los derechos de propiedad" que se conserva en 60% del territorio nacional. Esta debilidad, afirma García, significa en muchos casos “tierra de muchos, tierra de nadie”. Por ello proponen una "discriminación positiva" hacia la inversión en infraestructura básica y "conectividad" y de equipo comunitario para una vida digna en el medio rural y la generación de mecanismos que permitan revertir la degradación ecológica.

El tercer eje consiste en el desarrollo de capital humano. Para la administración foxista, éste es el eje clave de su estrategia. El supuesto es sencillo: el desarrollo no ocurre si los individuos no asumen su papel. "A fin de cuentas -enfatiza García- el desarrollo no es consecuencia de la acción gubernamental; al Estado, a la sociedad le toca poner el marco para el desarrollo, el desarrollo ocurre cuando todos y cada uno de los individuos asumen su responsabilidad de ser productivos, de participar socialmente, de generar riqueza y por lo tanto tener derecho al goce de la misma". El desarrollo de este capital humano requiere de educación primaria, alimentación adecuada, y salud. "Cuando la gente está dotada de capacidades -sostiene el funcionario federal-, de salud y entonces por lo tanto de condiciones para expresar su máximo potencial y se encuentra con un capital físico adecuado, que son recursos naturales, infraestructura y un modelo económico que le permita creatividad y generación autónoma de riqueza, pareciera que el desarrollo ocurre casi por sí solo, pero ése es el elemento central." En resumen, en éste como en otros aspectos de esta administración, lo central es la gente.

Por último, el cuarto eje, se refiere al capital social, a la participación social de los productores en las decisiones que les competen. Implica, ante todo, la creación de espacios que posibiliten a la sociedad rural expresar sus anhelos e influir en las decisiones políticas que les afectan.

Este "modelo de los cuatro ejes" se articula en lo que el subsecretario de Desarrollo Rural llama "capital territorial", refiriéndose con ello a la articulación de espacios geográficos regionales. Como él mismo lo explica, se trata de hacer una "infraestructura básica coordinada" para que el fomento o la educación, por ejemplo, no estén “desorientas”. Además, necesita de un presupuesto que ahora, gracias a la Ley de Capitalización Rural, puede ser multianual, esto es, “que permite hoy en día traer a valor presente, los 7 años de Procampo para hacer inversiones concurrentes el Sector Rural".

Lo paradójico de este modelo es que, en su intento de solucionar el problema agrario, hace abstracción completa de ese mismo contexto global al que quiere insertarse. "Empresarialidad", "organización", “capital humano” y "capital social", nada dicen sobre el problema central del campo mexicano: el nuevo dominio que ejercen las transnacionales, como lo demuestra en su intervención Blanca Rubio. Más allá de discursos y buenas intenciones, es la efectividad de las estrategias de estas empresas la que determina, más que cualquier otra cosa, la situación se vive en el campo.

Con el fin de obtener pingües ganancias, las trasnacionales utilizan varios recursos para abaratar las materias primas necesarias para su producción. Sea por medio de altos subsidios, bien de los países industrializados o incluso de los mismas naciones en desarrollo como México; sea por medio de créditos blandos para la importación de insumos, como en Estados Unidos, en donde se otorgan créditos por tres meses con tasas de interés muy reducidas; sea presionando los precios internos de los productos, importando bienes justo en las épocas de cosecha; o bien sea, en definitiva, importando bienes por encima de los cuotas establecidas en el TLC sin pagar arancel, lo cierto es que las agroindustrias no sólo logran su objetivo, sino que incluso desestructuran formas productivas que a la larga rendirán sus frutos también a favor de la agroindustria.

Vale la pena citar el ejemplo dado por una de las ponentes a este respecto: en 1999, el precio del frijol al inicio de la cosecha era de $8.50, pero debido a la introducción de frijol de Argentina, en gran parte ilegal, los productores de esta [sic] grano se vieron obligados a venderlo a $3.50. Por donde se le vea, el campo mexicano se enfrenta a una competencia desleal a la que el proyecto gubernamental, más que enfrentar, parece impulsar.

En efecto, al responsabilizar a los productores de su atraso tanto por su organización gremial y falta de visión empresarial, como por el sistema de "prelegalidad" -esa tierra de todos, tierra de nadie a la que hacía referencia Antonio Ruiz García- imperante y su inclinación por obstinarse en sembrar granos no productivos -como el maíz y la soya, tan sólo por mencionar dos ejemplos- se exime al gobierno de su deber y se deja a los productores a merced de estas políticas económicas globales cuyos intereses no son los de los productores mexicanos.

Tampoco parece que la propuesta de impulsar una "reconversión productiva" hacia cultivos rentables -flores, frutas y hortalizas, esa "diversificación" propuesta por el modelo de los cuatro ejes-, alentar la "empresarialidad" -a fin de cuentas el otro nombre de los famosos changarros-, y articular regiones -eufemismo de proyectos como el Plan Puebla-Panamá- vayan a ofrecer una solución al problema del campo mexicano. Es más, ni siquiera parecen dirigirse a siquiera intentarlo. Muy al contrario, se ajustan adecuadamente a la "fase exportadora neoliberal" o a un modelo de desarrollo que se sustenta en una forma de dominio "desestructurante y excluyente", como le llama Blanca Rubio. Otra vez, la concentración y la dispersión, con otros nombres.

Si esto es así es porque esa dinámica de concentración y dispersión es propia de un sistema y se expresa en varios ámbitos: el global -países desarrollados y países subordinados-, el nacional -ciudad y campo-, el sectorial -la agricultura empresarial vs la agricultura de subsistencia-, y por supuesto, el más evidente, el de las clases -ricos y pobres-, aunque hoy se diga que ya no existen. ¿Es posible revertir esta tendencia, impulsar el desarrollo agrícola pensando en el desarrollo económico de corte neoliberal? La respuesta parece clara y contundente: no, no lo es, ni lo será hasta que decline el dogma y su aplicación; no, no se puede impulsar porque como bien dijo la diputada Beatriz Paredes al inaugurar el acto, la problemática del desarrollo rural es a fin de cuentas una problemática de política económica; es cierto, de política sobre todo. Es preciso, como dijo otro de los participantes en este Coloquio: "redimensionar la perspectiva que tenemos del campo mexicano, debemos de dejar de verlo como un lastre económico y social, improductivo, demandante de enormes recursos y lleno de conflictos".

Así, pues, el campo mexicano vive una situación que en mucho recuerda al castigo que los Jueces de los Muertos impusieron a Sísifo: subir una enorme piedra por una cima y dejarla caer por la otra ladera, cosa que nunca sucedió, pues el peso de la piedra (un disco solar) y la inclinación de la cima (la bóveda del cielo), hacían que aquélla siempre regresara al fondo desde el que, una y otra vez, Sísifo intentaba cumplir con lo ordenado por los Jueces. Pareciera que este intento inútil de lograr una meta inalcanzable es algo que comparte el campo mexicano con el fundador de Corinto.

Notas

^ 1. Agradecemos al diputado Éric E. Villanueva y a sus colaboradores el que nos hayan facilitado los materiales (ponencias y versiones estenográficas) para realizar este reportaje.