[Publicado en: Revista de la Universidad, núm. 120, febrero de 2014, pp. 20-21.]

De lluvias y palabras

Para Mara, por supuesto

Y para Paola

1.

Un pájaro vivía en mí.

Una flor viajaba en mi sangre.

Mi corazón era un violín.

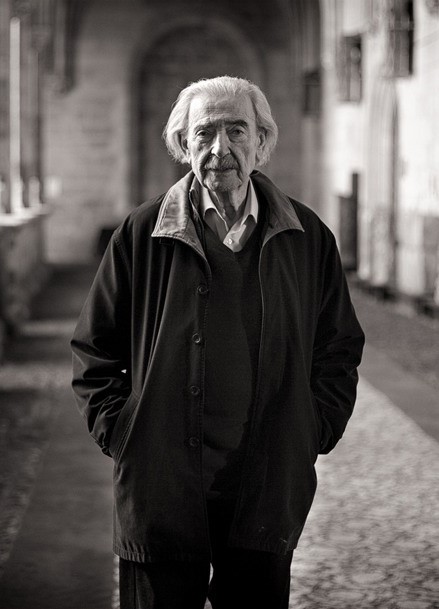

Todo aquello que digamos sobre Gelman estará ya irremediablemente teñido por su ausencia. Todo. La relectura que hagamos de su obra no podrá desprenderse de esa tristeza que sentimos los que amamos sus palabras. Los que las hemos amado siempre. Lectura y escritura desde la tristeza, entonces. Es injusto, quizá, porque tiende a hacernos olvidar contextos y circunstancias, ritmos y rupturas. Injusto, pero inevitable cuando la herida está aún tan a flor de piel.

Todo aquello que digamos sobre Gelman estará ya irremediablemente teñido por su ausencia. Todo. La relectura que hagamos de su obra no podrá desprenderse de esa tristeza que sentimos los que amamos sus palabras. Los que las hemos amado siempre. Lectura y escritura desde la tristeza, entonces. Es injusto, quizá, porque tiende a hacernos olvidar contextos y circunstancias, ritmos y rupturas. Injusto, pero inevitable cuando la herida está aún tan a flor de piel.

Una muerte esperable y sin embargo inesperada, como me dijo una amiga escritora desde Buenos Aires. No esperamos nunca la muerte de nuestra gente querida. Morir es también una traición. Quien muere traiciona a quienes estamos aún de este lado. ¿Cómo se te ocurrió morirte, Juan?

Hace muchos años que leo y releo la obra de Gelman. Desde su exilio, ha acompañado mi propio exilio, desde sus angustias, mis angustias, desde sus descubrimientos, mis descubrimientos. Me he enamorado con él, he llorado, he cantado tangos, he celebrado encuentros, he recitado en ladino, me he dolido y enfurecido ante los horrores, acompañada por sus páginas. En esas lecturas me he vuelto su hijo asesinado, su nieta encontrada, su madre moribunda, sus amigos desaparecidos, su patria.

Pero hoy esas complicidades son distintas. Más profundas, quizá; más desgarradas. La muerte tiene siempre un cierto dejo de solemnidad que tan poco se parece a la poesía de Juan. El reto es entonces recuperar el juego, la transgresión, la ironía, aun con el dolor dentro, aun con las lágrimas, aun con su ausencia tatuada en el cuerpo.

no es para quedarnos en casa que hacemos una casa

no es para quedarnos en el amor que amamos

y no morimos para morir

tenemos sed y

paciencias de animal

Y se ha dicho tanto ya. Se ha escrito tanto. Todos hemos puesto nuestro granito de arena en este duelo parlanchín. Como si hablando pudiéramos aminorar la tristeza. Como si con palabras vanas pudiéramos retenerlo. A él; un poeta que amaba el silencio.

...estoy hablando de (...) algo que sospecho: que entre la poesía y la mística hay por lo menos una dimensión común, la del éxtasis, el “salirse de sí”, y que ese éxtasis en realidad sucede en el silencio, en el silencio de los místicos y en el silencio de los poetas.1

La poesía como espacio de libertad, como espacio de comunión con la propia memoria y con las voces que nos conforman, que nos hacen ser quienes somos: las de la gente querida, las de otros poetas, las de la historia, las del amor.

La poesía para hacerle frente a la muerte, desde el compromiso con la vida, desde el abismo de lo inefable, desde el roce sutil de lo sagrado. Desde la luminosidad del silencio.

2.

Elijo uno de los caminos posibles, querido Juan, para sentirme más cerca de ti, para intentar hablar contigo de raíces y memorias. Elijo el que va de Bajo la lluvia ajena (notas al pie de una derrota) a tus cenizas esparcidas en el pueblo de sor Juana. Porque así lo quisiste. Porque así hiciste del destierro, tierra nueva, patria nueva.

En Roma, al comienzo del exilio, y con los muertos queridos sobre la espalda, escribiste:

No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida.

Nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, las calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire.

Te gustaba recordar la vieja historia del abuelo rabino que en Rusia, ante la amenaza de un pogrom, sacaba de un arcón un pergamino del siglo XVII en el que estaban escritos los nombres de sus antepasados, rabinos, a su vez, que lo habían antecedido en esa función. Entonces les leía esos nombres a sus catorce hijos e hijas. “Era, según mi madre, como leer el Génesis: ‘Tal engendró a tal, que engendró a tal, etcétera’. Era, a mi parecer, una forma de demostrar que ningún pogrom iba a acabar con la continuidad que los reunía alrededor de la mesa amenazada”.2

Las palabras del pergamino se volvían ensalmo protector, hogar frente a las inclemencias, refugio ante la violencia de la intemperie. El rito fundacional de la palabra compartida salvaba de la muerte, o quizá sería mejor decir que enseñaba a convivir con la muerte. Esa palabra compartida es seña de identidad, huella de la historia que da arraigo y pertenencia, que construye una morada para nuestro desamparo.

Y de a poco las lluvias dejaron de ser ajenas, Juan. El exilio no dejó de doler —nunca deja—, pero veinticinco años en México no sólo le dieron hogar a tu voz y a tu memoria, también te regalaron nuevas lluvias en las que reconocerte, y complicidades, y nuevas luchas, y amo res definitivos. ¿Dónde sino aquí, en este país que hemos hecho nuestro y que tanto nos duele, podría haber nacido Amaramara?

Por eso decidiste que tus cenizas tenían que quedarse acá, que tenían que mezclarse con esta otra patria, que tenían que mirar los mismos volcanes que miró la pequeña Juana Inés. Y sumaste su nombre al pergamino del abuelo, como una hermana a la que abrazar después de toda una vida separados; porque también ella supo de violencias, de silenciamientos impuestos, de desgarramientos, del poder de la poesía ante el tirano, de la carne que tiembla en el deseo, de ausencias y dolores.

Y porque a fin de cuentas, a ella y a ti los mojan las mismas lluvias.

Notas

^ 1. Pedro Salvador Ale, “Juan Gelman: la fe poética”, entrevista publicada en Periódico de Poesía, número 11, México, 1995.

^ 2. “La casa del amor” en “Radar” de Página 12, 13 de octubre de 1996. Hablé de algunos aspectos de este texto en un artículo publicado en El Universal, el 11 de septiembre de 2011.